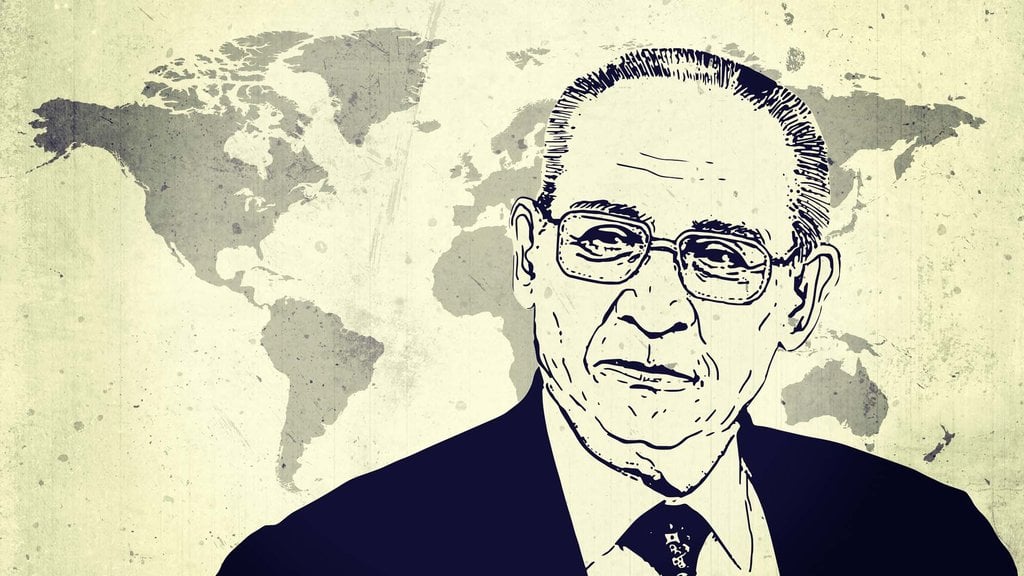

tirto.id - Ali Alatas adalah mimpi basah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional atau siapa pun yang bercita-cita atau sedang merintis karier menjadi diplomat di Indonesia. Sosoknya begitu disegani dalam jagat diplomasi dan reputasinya setinggi Menara Cemindo.

Dua dekade sebelum para pengikut setia Presiden SBY—kendati modalnya kurang memadai—berbusa-busa menjagokan sang panutan menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ali Alatassudah dianggap cocok menduduki posisi penting dan terpandang dan terhormat itu.

Sebelum namanya dijagokan jadi Sekjen PBB, Ali Alatas membangun reputasi dan karier diplomatiknya tidak dalam satu malam dan bukan dengan omong besar para pengikut setia yang bersuara mirip kunyahan kerupuk. Ia diplomat hebat yang meniti karier dari titik nol.

Sejak tahun 1954 ketika usianya masih 22, ia telah terlibat dari satu perundingan ke perundingan lain hingga punya pengaruh besar di berbagai forum internasional. Begitu berwibawanya Ali Alatas, banyak diplomat asing memuliakannya dengan panggilan yang Indonesia banget: "Pak Ali"—bukan dengan sebutan

sir atau

mister yang lazim dipakai.

Salah satu prestasi terbesar yang pernah dicatat Ali sebagai diplomat adalah mewujudkan perdamaian di Kamboja. Bersama Perdana Menteri Kamboja saat itu, Hun Sen, Ali berhasil mengakhiri perang melawan Khmer Merah yang diperkirakan menewaskan antara 1,4 hingga 2,2 juta jiwa warga sipil.

"Alatas berhasil menjembatani perdamaian bersejarah di Konferensi Internasional Paris pada 1991, mengakhiri konflik dengan Khmer Merah," catat harian

The Guardian dalam obituari mengenangnya.

Sebagai figur yang karismatik dan elegan, diakui jasa-jasa dan pengalamannya, tak heran pada tahun 1990-an namanya selalu nangkring di bursa pencalonan Sekjen PBB. "Alatas seorang tokoh yang sangat disegani di kawasan (Asia-Pasifik) yang tinggal selangkah lagi menjadi Sekjen PBB," tulis

Reuters.

Jika saja pada masa itu ia mengajukan dirinya sebagai kandidat, oh, alangkah bangganya bangsa ini. Sebab ia selalu menjadi bakal calon paling kuat untuk duduk di kursi tertinggi pergaulan antarnegara. Namanya selalu teratas di bursa taruhan.

Namun ia tak pernah mencalonkan diri. Bos Pak Ali, bos kita semua pada masa itu, Soeharto, tidak pernah merestui langkahnya.

Kenapa Soeharto menghalangi Ali masih misteri hingga hari ini. Menurut laporan-laporan resmi, sang diktator khawatir pencalonan Ali bisa mengakibatkan semakin meluasnya sorotan terhadap kejahatan hak asasi manusia di Timor Timur.

Di dalam negeri, tidak sedikit orang yang percaya Soeharto sengaja menjegal Ali karena tidak sudi merasa dikangkangi. Jika ia jadi Sekjen PBB, Soeharto was-was dianggap rakyat Indonesia sebagai bawahan Ali—ini jelas tak tertahankan bagi Soeharto yang menganggap dirinya “Raja Jawa”.

Masalah Timor Timur itulah yang menjadi awan kelabu yang terus membayangi jejak langkah dan reputasi Ali. Pada 1997, ketika kekuasaan bos-nya sudah berada dalam senjakala, di depan sidang dengar pendapat dengan DPR, Ali sempat mengeluhkan persoalan Timor Timur sebagai "

mother of fatigue" (pangkal kelelahan).

“Saya punya perasaan campur aduk bila bicara soal Ali Alatas. Pada satu sisi, saya sangat menghargai kemampuannya dalam diplomasi,” tutur Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch.

“Namun saya juga sadar Pak Ali bekerja untuk sebuah negara, termasuk untuk rezim Orde Baru, yang banyak menindas bangsa-bangsa kecil dalam negara Indonesia. Dia adalah 'wajah manis' dari penindasan brutal Indonesia terhadap bangsa Timor Leste.”

The Pebble in the Shoe

Selain buku

A Voice for Just Peace (2001), koleksi kumpulan pidato yang berisi pandangan dan sikapnya mengenai pelbagai isu International, Ali menulis satu buku khusus tentang Timor Timur,

The Pebble in the Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor (2006). Ia menyebut persoalan Timor Timur sebagai “kerikil dalam sepatu” perjuangan diplomasi Indonesia.

Dalam

The Pebble in the Shoe, ia menceritakan semua kisah soal Timor Timur sejak awal pendudukan pada 1975 hingga tentara Indonesia menyerahkan kendali kepada pasukan perdamaian PBB dan minggat pada September 1999. Ia menyempitkan bahasan pada lika-liku diplomasi saja, jarang sekali membelokkannya pada keberingasan tentara di lapangan. Ia kebanyakan hanya mengisyaratkan, daripada menyatakan secara terus terang, bahwa polah tentara itu telah membuat pekerjaannya menjaga nama baik Indonesia di mata dunia jadi amat sangat ribet.

Pada peluncuran buku tersebut, Sabam Siagian, mantan duta besar Indonesia untuk Australia, mengungkapkan, Menlu Amerika Serikat Henry Kissinger sengaja ke Jakarta sebelum pendudukan untuk bicara kepada Soeharto: rencana invasi itu dapat diterima selama operasinya dilakukan "dengan cepat dan bersih." Tapi, kata Sabam, operasi itu sama sekali "tidak cepat dan tidak bersih."

Sebagai Menlu, Ali hampir sendirian mengemban tugas menghindarkan Indonesia dari kecaman internasional. Tapi banyak hal tentang Timor Timur berada di luar kuasanya.

“Harus saya akui, kadang saya sangat frustrasi,” katanya dalam wawancara dengan

The Jakarta Postpada November 1999. “Banyak kemunduran terjadi, di luar kontrol kementerian luar negeri ....”

Tapi dengan kemampuan diplomasinya yang luar biasa, pelan tapi pasti, Ali bisa mengubah oposisi terhadap integrasi menjadi dukungan. Tidak ada tantangan berarti dari panggung internasional selama ia memimpin negosiasi.

"Negosiasi kita benar-benar menunjukkan tanda-tanda akan menuju solusi. 1986 hingga 1991, selama perundingan

tripartite, Portugal yang berulang kali menolak inisiatif Sekjen PBB,” kata Ali.

“Kita di atas angin, bukan Portugal, pada saat itu. Kita bisa menunjukkan kepada dunia, ‘lihatlah, kami punya itikad untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang takut solusi? Portugal!’”

Lalu datanglah tragedi Santa Cruz pada 12 November 1991: tentara Indonesia menembaki massa, setidaknya 50 orang tewas dan jurnalis Max Stahl mengabadikannya dengan rekaman video. Sejak saat itu, isu Timor Timur bukan lagi isu politik, melainkan hak asasi manusia.

"Itu bukan hanya kemunduran, tapi titik balik," kata Ali. "Dan kita bahkan harus menyaksikan orang seperti Ramos Horta memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian sementara dia tidak pernah menyebarkan perdamaian."

Selanjutnya adalah masa-masa suram. Politik di Jakarta semakin bergolak, tekanan kepada Soeharto untuk mundur perlahan mulai tumbuh besar.

Pada April 1995, di Museum Zwinger, Dresden, Jerman, rombongan Soeharto disambut para demonstranyang salah satu protesnya adalah menentang kekerasan militer Indonesia di Timor Timur. Mereka berdemonstrasi dengan kegaduhan suara panci dan penggorengan dan lemparan telur busuk. Ali, yang berada di sana, tertangkap kamera mengacungkan jari tengah.

Timor Timur akhirnya lepas dari pangkuan Indonesia setelah referendum pada 30 Agustus 1999, yang sempat diikuti kekacauan yang diciptakan milisi pro-integrasi. Ali, sekali lagi, harus menyaksikan sesuatu yang menyedihkan terjadi di luar kuasanya. Presiden Indonesia saat itu, B.J. Habibie, mengambil keputusan referendum tanpa berdiskusi dulu dengannya.

Wartawan

The Jakarta Post bertanya, bagaimana sambutan Ali jika Ramos Horta berkunjung ke Jakarta sebagai Menlu Timor Leste? Dengan senyum kilat dan kemampuan diplomasinya yang masyhur itu, ia menjawab, “Praktis hal itu tak perlu terjadi, karena saya sudah bukan lagi Menlu.”

Ali Alatas menghabiskan masa bocah di Cikini, Jakarta Pusat. Sejak kecil, ia menonjol lantaran perawakannya yang tinggi. Konon, hobinya bermain bola dan dilakukan hampir saban hari. Salah seorang teman kecilnya, dalam sebuah wawancara dengan majalah

Kartini (17/04/1988), menyatakan, "

Tidak sulit mencari Ali, cari saja lapangan bola di Cikini, cari yang paling jangkung itulah si Ali."Si pemain

bal-balan yang jangkung itu wafat pada hari ini sembilan tahun lalu, 11 Desember 2008. Namanya tetap dikenang sebagai Menteri Luar Negeri terbaik dalam sejarah Indonesia kontemporer.

Baca juga artikel terkait

SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya

Arlian Buana

(tirto.id - arl/ivn)